翻检李可染20世纪40年代的作品,无论山水与人物,同50年代以后写生山水的最大不同就是“疏简澹雅”“用笔恣肆”。这一特点被徐悲鸿激赏,直接将李可染比拟为徐天池(渭)。

他在给李可染画展所写序言中,赞李可染的人物画“独标新韵,徐天池之放浪纵横于木石群卉间者,李军悉置诸人物之上,奇趣洋溢,不可一世,笔歌墨舞,遂罕先例”。李可染的这种“奇趣洋溢,不可一世”在他的一幅《午困图》中表现殆尽。画面很简单,画一素裳秃顶老汉坐于瓜藤架下犯午困。瓜架藤叶以狂草入画,大有“不可一世”之气概;而人物造型之古拙,神情之萧散,则直追宋代梁凯和唐代金冬心。

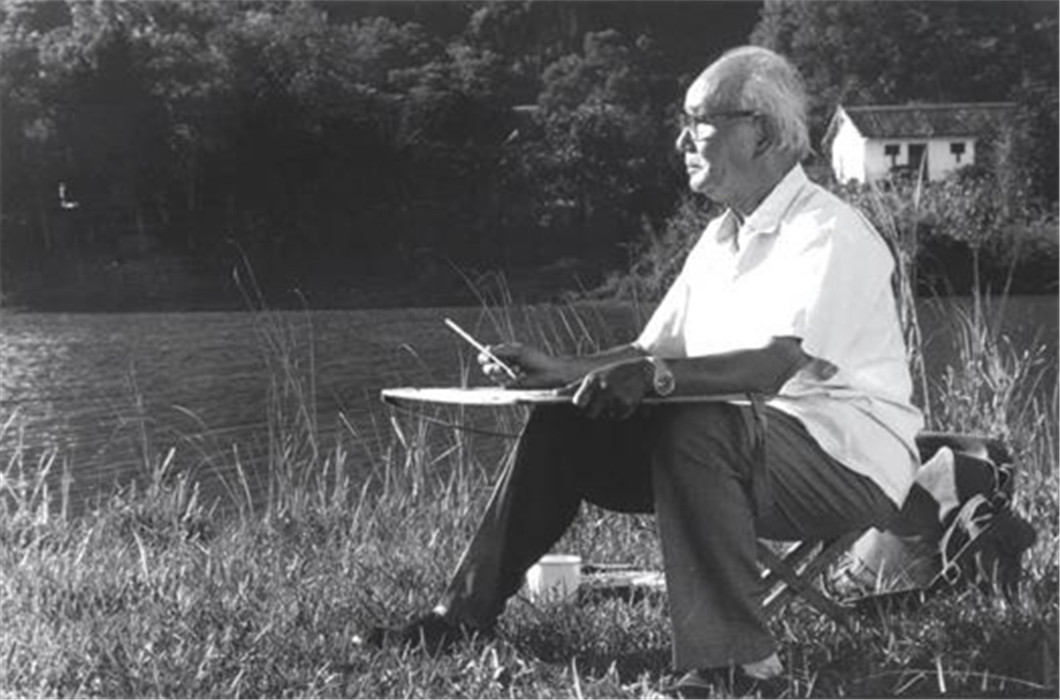

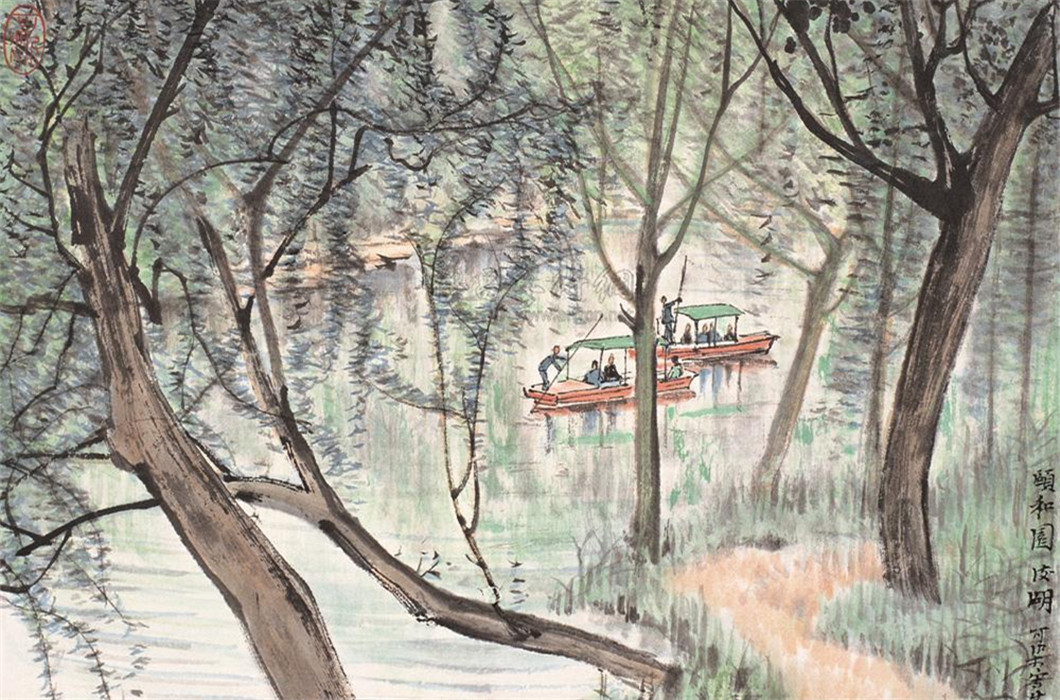

李可染1954年作《颐和园后湖》

“兴来胡乱涂抹”——此语可为李可染20世纪40年代创作状态之基本写照。这种创作状态必然带来这么几个创作特征:

一是快。兴来不可遏,迅疾如飘风。

二是简。快则不能繁,只能笔简意繁。

三是逸。“逸笔草草,不求形似,聊抒胸中逸气耳”逸气是一股自由不拘之气,是一股奇趣洋溢之气,是一股超然物外之气。这又快、又简、又逸三个特征合到一起,就是一种“墨戏”

李可染的墨戏,在20世纪50年代进入写生山水创作之后,收敛了一个时期。但是这种收敛是相对的,主要是相对于他40年代的创作而言。

进入20世纪60年代,由对景写生进入诗境写意,笔墨从具体景象获得解放,李可染开始自觉回归到“墨戏”状态,试验了一批浓浓淡淡的墨戏山水。1961年的《杏花春雨江南》,是淡墨的墨戏之作。

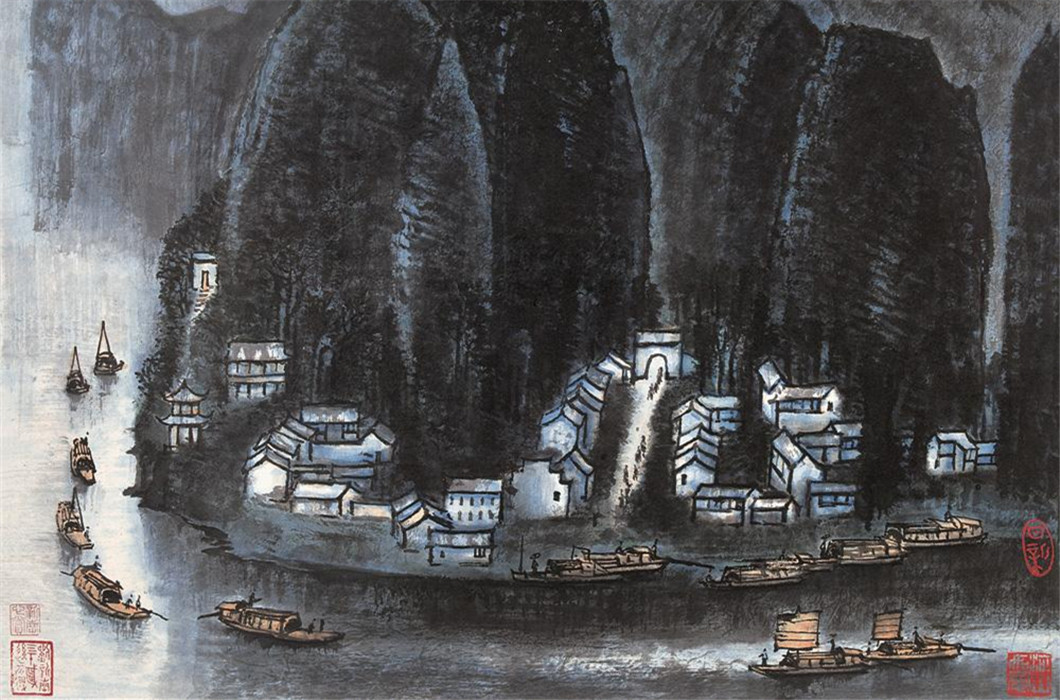

李可染1963年作《阳朔一景》54cm×65cm

20世纪60年代以后的“李家山水”图式。相对于注重“远”势,山有来龙,水有去脉的山水画而言,李可染的山水图式就是有意弱化远势,他自谓“二度半空间”,我称之为“门板式构图”。这是李可染苦心孤意的图式创新,只能说是他的特点,不能说是毛病。这一特点具有超前性,恰恰反映了李可染艺术观念的先锋性和现代性。

1954年江南写生回来,李、张、罗三人在北海公园办了一个汇报展。美术界很轰动,各种意见都有,但他很看重一个似乎同中国画无关的人的意见,这个人是中央美院的油画教授董希文,董希文说:“还是没有油画的表现力”。当晚李可染先生彻夜无眠他说:“如果中国画没有油画有表现力,那么中国艺术何以自立于世界文化之林”沉淀了一年,准备了一年,也思考了一年。一年过后,1956年,李可染带着学院配给的助手黄润华出发了。这次下江南,过三峡,走巴蜀,历时8个月,无论从哪一方面说,都比1954年那次下江南写生深入了许多。

李可染1965年作《苍山如海残阳如血》

相比1954年的写生,人们发现李可染这一次写生重点已不在题材,而在语言,其中最突出的语言特征就是积墨和逆光。他特意选择黄昏景色,如《钱塘江远眺》《夕照中的重庆山城》《洛阳城》等。

在中国传统山水画里,以积墨名家的有两个人,一是清代金陵画派的龚贤,一是李可染的老师黄宾虹,李可染的积墨介于龚、黄之间,比龚贤感性,比黄宾虹理性,他自创了一种“摆笔”皴法来处理他那大面积的积墨。

进入晚年的李可染深刻领悟了水墨的东方神韵,自20世纪80年代起,在更高的境界上,恢复了40年代的“戏墨”心态,从板、刻、结中脱网而出,墨海翻腾,以汪洋恣肆的泼墨,画出了一批惊心动魄的水墨杰作。此作泼墨而无狂态,也没有那种少年帅气,而是笔笔深沉。全画沐浴在一片墨色精光之中,从里到外浮漾着高贵的静穆之气。

李可染81岁,始觉登上了墨无天尽的高阁。墨天阁这一画室名的出现,标志着李可染绘画新的美学目标的确立。回归于水墨至上的文人画传统,把中国画的精气神韵立定于墨韵之美,在墨黑丛中拓展东方艺术的无限天地。