1967年,迎接曾醉到来的本该是锦衣玉食与碧瓦朱甍,却因文革发生翻天覆地的变化,刚出生的曾醉就要面临食不果腹和无房可住的赤贫状态,只能跟随外公生活。

外公青年时代开始礼佛,本是富商,过着衣食无忧,呼朋唤友的体面生活,却被发配到农村劳动改造。逢此巨变,外公未曾有半句怨言,始终保持平静与从容,即使在人生走向尽头时仍泰然处之。这种荣辱不惊,看淡生死的精神极大地触动了曾醉,为他走向参禅问道之路埋下伏笔,也成其人生底色。

青年时代,曾醉先生仰慕张大千,被其泼墨浓彩的奇妙气象深深吸引。张大千认为中西绘画在高处是相通的,曾醉先生深以为然。他曾向中西绘画兼擅长的刘石平先生请教中西绘画区别,刘石平先生随口一答:“一样的”。这促使曾醉先生将中西绘画兼通作为未来的发展方向,也一定程度解释了为何曾醉先生最终将油画作为表现禅意的创作手段。

对此,曾醉先生说道:“油画的表现力相当宽泛和丰富,这在很大程度上刺激了我用油画来表现自己心里积压了很多年的东西的欲望。一方面我有水墨画的根底,平时也经常写写字,在美术学院也受过比较系统的素描和色彩训,再加上平时对油画的关注,所以转向油画创作也是自然而然的事,并没有多少障碍。”

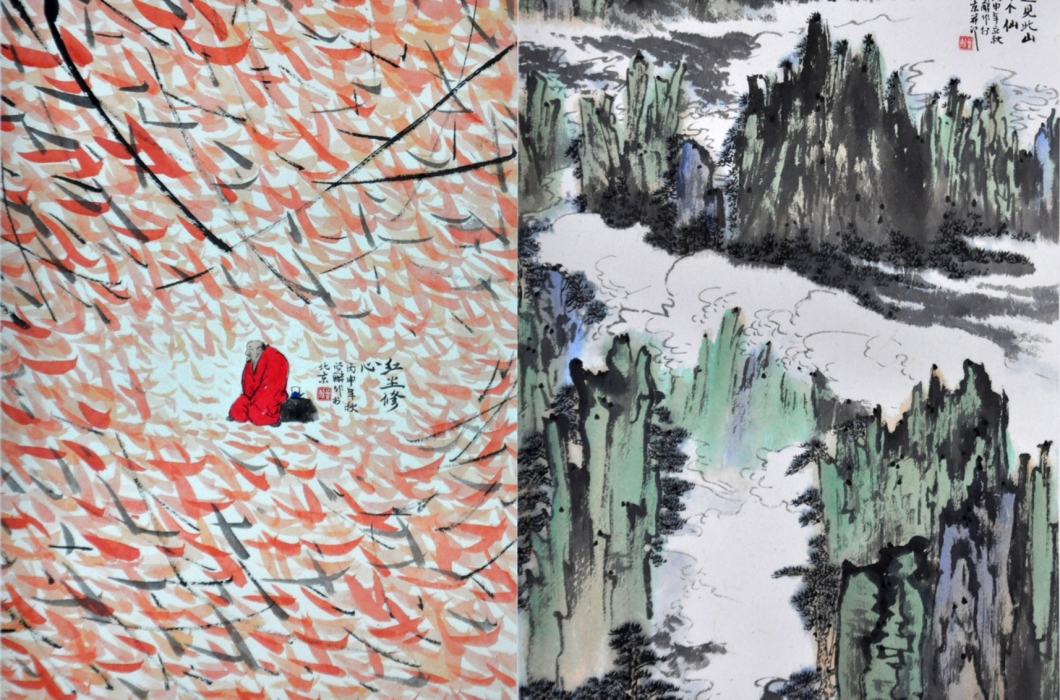

在他的画中,你看不到一般禅意画家寡淡的黑白,多是绚丽的红、娇媚的黄、浓烈的绿以及沉郁的蓝。它笔下的和尚不是不知人间事的隐居者,而是红尘中修心练心的得道士。这种画风得益于曾醉先生曲折的人生经历和时时关照内心的自省。

儿时贫穷是曾醉先生人生的第一道坎,命运之轮将他推向嘈杂工厂是第二道。所幸悲凉境遇中,他从未辜负上天赐予自己的绘画天赋,凭借努力考进中国艺术圣殿——西安美术学院,学生时代作品就被美国、德国、法国、加拿大、日本等国家人士收藏。毕业后,曾醉先生进入《人民日报》社,任美术编辑之职。这份工作是铁饭碗、香饽饽,是世俗中人人艳羡的尊严与荣耀,却也一度成为裹挟曾醉先生的红尘。

曾醉先生决定出逃,离开《人民日报》,创办“一醉禅房文化艺术工作室”,在“一醉禅房”中,除一般画室常见的中外画册及艺术理论书籍,更有诸多古典诗词及佛学经典。曾醉先生是佛徒,先后于晋美龙多江措活佛和学诚大和尚门下皈依,参禅悟道早已融进血液,化入笔端,读书是参禅,旅行是参禅,画画更是参禅。他常将自己关进幽静的画室,盘腿而坐,凝神静气,拿起画笔,让思绪及感悟随笔端游走,起承转合,一气呵成。其画活,其禅定,非一般禅意画师可比拟。曾醉先生自白:“绘画只靠勤奋还远远不够,学院获得的仅仅是技巧和法则,而真正的艺术境界,必须靠自身内在的修行才能达到。一个艺术家首先应该是个修行者”。

其友一行居士评价:“古今之所谓禅画者,或以画者身份定义,或以题材定义,或以造境定义,凡此种种,虽画有佛禅人物或故事,不过题材类创作,难入真正禅意之门径。曾醉兄之禅意绘画,则清净洒脱,圆融自在,完全是主观意识形态与笔墨空间融洽的自由转换,是对宇宙真谛的彻悟,对原始精神力量的一种回归。”

此言不虚,曾醉先生先是修行者,然后才是画家。他体验过一无所有的贫困,拥有过日夜不辍的努力,经历过人人艳羡的光鲜生活,是红尘中人,却心守一方净土,求佛问道,持之以恒的探索一种荣辱不惊,看淡生死的禅意生活。他的禅意画不是虚空的彼岸楼阁,是活的,是历经沉浮后的平静、宽厚及圆满。

人生天地间 自在远行客

世事如浮云 泛舟随波流

身在红尘中 藤乱心不乱

放浪江湖得自在 遇见此山半个仙

这便是曾醉先生笔下的禅意人生!